Этиология, клиника и патогенез хронических ринитов

Современные аспекты этиологии, клиники, патогенеза хронических ринитов и их классификация.

Хронический ринит, и в частности вазомоторный ринит, является полиэтиологичным, мультифакторным заболеванием (Гаджимирзаев Г.А., 1994;Каширин В.А. и др., 1994; Лопатин Б.С. и др., 2002;Лучихин Л.А. и др., 2002; Пухлик С.М., 1995; 1996; Разиньков С.П. и др., 1996).

Согласно данным литературы, в развитии хронических ринитов играют роль экзогенные либо эндогенные этиологические факторы. Нарушения нервной трофики, микроциркуляции, секреции слизистой оболочки носа, вызывающие основные клинические проявления хронических ринитов, могут наступить вследствие разнообразных внешних и внутренних причин.

К эндогенным факторам развития относится дисфункция нейроэндокринной регуляции, которая приводит к нарушению устойчивости баланса активности симпатического и парасимпатического компонентов вегетативной иннервации слизистой оболочки полости носа и сдвигам в иммунной системе (Гамзатова А.А. и др., 1994; Митин Ю.В. и др. 1991; Накатис Я.А. и др., 1998; Рязанцев С.В. и др., 2000; Скоробогатый В.В. и др., 1994, 1996).

При хронических ринитах наблюдаются изменения функционального состояния вегетативной нервной системы. Хронические риниты, и в первую очередь вазомоторные, протекают на фоне общей и местной вегетативной дисфункции, проявляющейся вазомоторной дистонией, нарушением кровообращения, капиллярной проницаемости, секреции слизистой оболочки.

Повышенная лабильность вегетативных функций нарушает процессы адаптации, поэтому любые, даже незначительные эндогенные или экзогенные воздействия могут спровоцировать развитие комплекса патологических изменений (Гамзатова А.А. и др., 1998; Егоров В.И. и др., 2002; Киселев А.С. и др., 1996; Шеврыгин Б.В. и др., 1996; Bachert C., 2004).

К экзогенным факторам относят экологическую нагрузку на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, длительное и бесконтрольное применение сосудосуживающих или сосудорасширяющих средств, например, больными гипертонической болезнью (Пискунов Г.З. и др., 1991; Пухлик С.М., 1997; Семенов Ф.В.

, 1996). Одним из экзогенных факторов является латентно протекающая вирусная инфекция (Арефьева Н.А., 1996; Дорофейчук В.Г. и др., 1991). При проведении бактериологических и вирусологических исследований у больных были высеяны патогенные микроорганизмы (стафилококк и стрептококк).

При вирусологических исследованиях положительный результат чаще наблюдается у больных гипертрофическим и вазомоторным ринитом.

При гистологическом и гистохимическом исследованиях кусочков слизистой оболочки нижних носовых раковин, удаленных при операциях, обнаружена различной степени выраженности аллергическая реакция.

Другим экзогенным фактором развития хронических ринитов является нарушение архитектоники полости носа, ведущее к асимметрии её просвета, вызывающей нарушение дыхательной функции (Каширин В.А. и др., 1994; Помухина А.Н., 1993; Филимонов В.Н. и др., 1994; Шантуров А.Г. и др., 1993).

К таким аномалиям относятся искривления, шипы, гребни перегородки носа, деформация носового клапана, атипичные форма или расположение носовых раковин, сужение или атрезия хоан (Батыршин Р.У. и др., 1997; Евсеева В.В., 2005; Козлов В.С., 1994; Мезенцева О.Ю. и др., 2005).

При всех перечисленных аномалиях полости носа наступает нарушение носового цикла и, следовательно, дает сбой физиологический ритм активной деятельности и покоя в обеих половинах полости носа. Более широкая половина носа пропускает больший объем воздушного потока, который должен подвергнуться очистке, увлажнению, согреванию.

В условиях функциональной перегрузки основные функционирующие элементы слизистой оболочки — поверхностный железистый эпителий, соединительнотканная строма с подходящими к ней артериальными и венозными сосудами — подвергаются морфологической перестройке, приводящей к их гипертрофии, вызывающей медленную постепенно нарастающую обструкцию более широкой половины носа, функционирующей без отдыха (Вебер Р. и др., 1998).

Еще одна причина развития хронических ринитов — длительное воздействие на слизистую оболочку носа неблагоприятных факторов, связанных с особенностями производства (Джамалутдинова Ю.А., 1994; Лопатин Б.С. и др., 1996).

Хронические риниты могут наблюдаться при различных общих заболеваниях, эмфиземе легких, хроническом бронхите, катаре желудка, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, циррозе печени, заболеваниях почек, диабете, подагре, ожирении, гипотиреозе, акромегалии, беременности (Линьков В.И.

и др., 1998; Муминов А.И. и др., 1987; Чичкова Н.В. и др., 1996).

Как было отмечено выше, полиэтиологичность и мультифакторность, наличие различных экзо- и эндогенных факторов, влияющих на течение заболевания, отсутствие эффективных методов лечения разных форм хронических ринитов диктуют необходимость разработки удобной классификации.

До сих пор такой классификации не разработано, поэтому специалистам приходится пользоваться разными вариантами классификации хронических ринитов (Анютин Р.Г. и др., 1997; Жолобов В.Т., 1997; Ланцов А.А. и др., 1997; Пухлик С.М., 1997; Рязанцев С.В. и др., 1994; Садовский В.И. и др.

, 1997; Семенов Ф.В., 1997).

Разработка универсальной классификации и попытка объяснить некоторые особенности клинического течения ринитов с точки зрения иммунологии вызывает определенные трудности (Арефьева Н.А.

, 1997; Гаджимирзаев Г.А., 1994; Пухлик С.М., 1995).

Среди оториноларингологов нет единого мнения о том, в каких случаях при хронических ринитах возникают иммунные нарушения, а в каких иммунный статус не нарушается.

В 1993 г. Международная рабочая группа из 18 оториноларингологов, занимающихся проблемами ринологии, предложила свою классификацию, согласно которой риниты были выделены в три группы: аллергический, инфекционный и другие формы. В классификации ринита, принятой консенсусом, одна из его форм обозначена словом «другие».

Именно в эту группу включено большое количество его разновидностей, вплоть до атрофического ринита (нарес-эозинофильный, идиопатический, профессиональный, гормональный, медикаментозный, вызванный веществами раздражающего действия, пищевой, психогенный, атрофический). В то же время в этой классификации не упоминается озена.

Различные авторы обсуждают классификацию ринитов, принятую международным консенсусом (Гаджимирзаев Г.А., 1997; Овчинников Ю.М., 1997).

Так, по данным зарубежных специалистов, независимо от причины и вида вазомоторного ринита существует общий для всех его вариантов механизм, лежащий в основе развития болезни — гиперреактивность нейровегетативной и сосудистой систем полости носа.

Под гиперреактивностью нейрососудистой системы подразумевается способность слизистой оболочки полости носа отвечать на воздействие различных специфических и неспецифических раздражителей отечно-секреторной реакцией такой выраженности, которая не встречается у здоровых людей.

К гиперреактивности слизистой оболочки полости носа приводят многие причины, и в первую очередь аллергическое воспаление, эндокринно-вегетативные нарушения, систематическое пользование сосудосуживающими каплями.

С.З. Пискунов, Г.З. Пискунов (1997) предложили следующую классификацию ринитов:

1.Острый ринит:

1) инфекционный:

a) специфический,

б) неспецифический;

2) аллергический (сезонный);

3) травматический.

2.Хронический ринит:

1) инфекционный:

а) специфический,

б) неспецифический;

2) катаральный;

3) аллергический (круглогодичный):

а) вазодилататорная,

б) гиперсекреторная,

в) отечная,

г) полипозная,

д) смешанная форма;

4) вазомоторный:

а) вазодилататорная,

б) гиперсекреторная,

в) отечная,

г) полипозная,

д) смешанная форма;

5) гипертрофический:

а) кавернозная,

б) фиброзная,

в) сосочковая,

г) полипозная,

д) костная,

е) смешанная форма;

6) атрофический.

7) озена.

Согласно этой классификации, аллергический и вазомоторный ринит имеют одинаковые патоморфологические формы.

Если при аллергологическом обследовании (анамнез, специальные исследования) у больного выявлен один аллерген или сочетание нескольких аллергенов, то заболевание относится к аллергическим ринитам.

В группу вазомоторных неаллергических ринитов входят его нейровегетативная форма, медикаментозный, гормональный, психогенный, пищевой, эозинофильный (NARES) риниты, в основе которых лежит дисбаланс в вегетативной нервной системе, нарушение нейрососудистой регуляции (Пискунов С.З. и др., 1997).

Кровоснабжение слизистой оболочки носа осуществляется ветвями крупных сосудов из системы наружных и внутренних сонных артерий, которые, разветвляясь, образуют в подслизистом слое сложную сеть артерио-венозных анастомозов.

Клиническая картина различных форм ринита имеет свои особенности. Нарушения носового дыхания при вазомоторном рините носят приступообразный характер.

Это происходит из-за резкого набухания слизистой оболочки полости носа до полной обструкции просвета с обильным слизистым или водянистым отделяемым, которое после высыхания не оставляет следа.

Резкое набухание слизистой оболочки полости носа происходит за счет наличия пещеристых венозных сплетений, которых больше всего выявляется в свободном крае нижней и частично в средней носовой раковине.

С точки зрения патоморфологии в развитии компенсаторно-приспособи-тельных процессов в тканях различают две стадии: гипертрофию, когда наблюдается увеличение массы функциональных единиц органа, сопровождающееся интенсификацией его функции за счет возрастания объема клеточных элементов, составляющих этот орган или ткань.

Увеличение количества клеток в гипертрофированном органе обозначается как гиперплазия. Главным стимулом для гипертрофии являются нервно-гуморальные, химические и механические импульсы, сигнализация от соответствующих центров, получающих информацию о состоянии физиологических констант.

Гипертрофию создает повышенная работа, контролируемая организмом, имеющая определенную биологическую направленность и целесообразность.

Развивающаяся нередко при вазомоторном рините гипертрофия носовых раковин, сохраняющаяся и в межприступном периоде, является причиной различной степени затруднения носового дыхания. Этот же симптом характерен и для кавернозной формы хронического гипертрофического ринита (Пискунов С.З. и др., 2005).

Поэтому диагностика этих форм поражения слизистой оболочки представляет некоторые трудности.

Осмотр полости носа, особенно в межприступном периоде, часто не позволяет выявить достоверные признаки, которые позволили бы разграничить эти формы хронических ринитов, в связи с чем часто наблюдаются диагностические ошибки.

Диагноз гипертрофического ринита устанавливается на основании следующих факторов. Затруднение носового дыхания на протяжении длительного времени при отсутствии признаков острого воспаления слизистой оболочки.

Если увеличение объема обусловлено набуханием кавернозных вен, то заложенность носа будет носить непостоянный, а переменный характер, когда закладывает то одну, то другую половину носа.

Если гипертрофия раковин истинная, то есть обусловленная гиперплазией тканевых элементов, то затруднение носового дыхания, как правило, будет постоянным.

Выделения из носа при гипертрофических ринитах умеренные или скудные, без приступов обострения. Количество выделений длительное время остается постоянным, у некоторых больных они вообще могут отсутствовать.

При риноскопии слизистая оболочка полости носа слегка гиперемирована, с синюшным оттенком. При кавернозной форме гипертрофического ринита поверхность носовых раковин ровная, гладкая. При фиброзной форме участки гладкой поверхности чередуются с участками слизистой, покрытыми сосочками, чаще всего либо у концов раковин, либо по их нижнему краю, обычно на нижней носовой раковине.

При кавернозной формы хронического гипертрофического ринита после смазывания поверхности слизистой оболочки носовых раковин 0,1% раствором адреналина они уменьшаются и принимают нормальные размеры; при гиперплазии размеры раковин не уменьшаются.

Известна парадоксальная реакция сосудов слизистой оболочки раковин, которую описана авторами как «скачок назад». Суть этой реакции состоит в том, что у некоторых больных раковины после смазывания раствором адреналина не сокращаются, а напротив, расширяются.

Наблюдаемое при этом обильное выделение жидкого секрета объясняют повышением проницаемости стенок сосудов. Иногда реакция может развиваться после кратковременного сужения сосудов в ответ на действие адреналина.

Такие реакции сосудов объясняются функционально неустойчивой нервной системой, извращенной рефлекторной реакцией вазомоторов слизистой оболочки, развитие которой обусловлено, в первую очередь, систематическим применением сосудосуживающих препаратов.

При зондировании поверхности раковины после адренализации у пациентов с кавернозной формой хронического гипертрофического ринита легко ощущается ее костная основа.

При фиброзной форме разросшаяся плотная соединительная ткань скрадывает ощущение кости, зондом прощупывается плотная ткань слизистой оболочки.

При вазомоторном рините вследствие отека тканей носовых раковин зонд легко проникает вглубь ткани, упираясь в кость. После удаления зонда в этом месте остается вмятина, которая постепенно сглаживается.

Носовая резистентность имеет исключительно большое значение в физиологии дыхания. При повышении резистентности при хронических ринитах развивается недостаточность внешнего дыхания. Это состояние приводит к компенсаторному ротовому дыханию. При дыхании через рот наблюдается меньшее сопротивление току воздуха, в результате чего подавляется развитие положительного и отрицательного давлений в грудной и брюшной полостях, важных для оптимальной функции сердечно-сосудистой системы (Пискунов Г.З. и др., 2002). При длительном сохранении такого состояния могут развиваться различные осложнения (фарингит, тонзиллит, бронхит).

Источник: http://vsemed.com/dissertaczii-po-otorinolaringologii/76-lechenie-bolnyx-xronicheskimi-rinitami/598-etiologiya-klinika-i-patogenez-xronicheskix-rinitov.html

Острый ринит

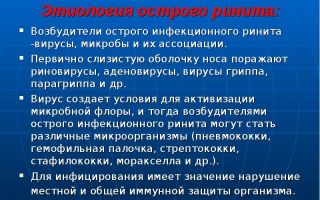

Острый ринит (rhinitis acuta) – острое воспаление слизистой оболочки полости носа, вызывающее нарушение ее функций; наблюдается как самостоятельное заболевание – неспецифическое воспаление и как специфический процесс при различных инфекционных заболеваниях – специфический ринит

Этиология и патогенез. В этиологии острого ринита основное значение имеет нарушение местной и общей иммунной защиты организма и активация сапрофитирующей в полости носа и носоглотке микрофлоры. Обычно это происходит при общем или местном переохлаждении тела у лиц со сниженной резистентностью (особенно при наличии острых и хронических заболеваний).

Кроме того, предрасполагающими факторами для развития острого ринита могут быть различные травмы, инородные тела, оперативные вмешательства в полости носа. В ряде случаев причиной острого ринита может быть и производственный фактор – механические и химические раздражители камне-, деревообрабатывающей, химической и другой промышленности (воздействия дыма, газа, пыли и т.д.

).

Морфологические изменения слизистой оболочки носа характеризуются развитием типичных стадий воспаления: гиперемия сменяется серозным выпотом, отеком, замедляется и прекращается движение ресничек мерцательного эпителия. Эпителий и субмукозный слой постепенно пропитываются клетками воспаления, отмечается десквамация эпитедия и эрозии слизистой оболочки.

Клиника. Для острого ринита характерно острое начало и поражение сразу обеих половин носа. Основные симптомы: выделения из носа, затруднение носового дыхания и расстройство общего состояния; симптомы могут быть выражены в различной степени в зависимости от стадии заболевания. В типичной клинической картине острого ринита выделяют три стадии течения:

- I – сухая стадия раздражения,

- II – стадия серозных выделений,

- III – стадия слизис-то-гнойных выделений.

I стадия (сухая стадия раздражения) обычно продолжается несколько часов, редко длится в течение 1-2 сут. Больного беспокоят сухость в носу и носоглотке, ощущение щекотания, царапанья, жжения.

Одновременно появляются недомогание, озноб, тяжесть и боль в голове. Нередко наблюдается повышение температуры тела до 37 °С и выше.

При передней риноскопии отмечают гиперемию и инъецированность сосудов слизистой оболочки, ее сухость, отсутствие отделяемого.

II стадия (стадия серозных выделении) характеризуется нарастанием воспаления, появляется большое количество прозрачной водянистой жидкости, пропотевающей из сосудов (транссудат).

Одновременно усиливается функция бокаловидных клеток и слизистых желез, поэтому отделяемое становится серозно-слизистым.

В транссудате содержатся хлорид натрия (поваренная соль) и амми¬ак, что обусловливает раздражающее действие на кожу преддверия полости носа, особенно у детей. Кожа становится красной, слегка припухшей, с болезненными трещинами.

В этот период ощущение жжения и сухости уменьшается, однако нарушение дыхания через нос усиливается, нередко развивается конъюнктивит и слезотечение, ощущение заложенности и шум в ушах вследствие перехода процесса на слезопроводящие пути и слуховую трубу.

III стадия (стадия слизисто-гнойных выделений) наступает на 4-5-й день от начала заболевания. Характеризуется появлением густого слизисто-гнойного, желтовато-зеленоватого отделяемого, что обусловлено наличием в нем форменных элементов крови (клеток воспаления) – пропотевающих нейтрофилов, лимфоцитов, отторгшегося эпителия.

В последующие дни количество отделяемого уменьшается, припухлость слизистой оболочки исчезает, восстанавливается носовое дыхание, улучшается общее состояние. Спустя 7-10 дней от начала заболевания острый насморк прекращается.

При остром рините умеренное воспаление распространяется и на слизистую оболочку околоносовых пазух, о чем свидетельствует наличие боли в области лба, переносицы, а также пристеночное утолщение слизистой оболочки пазух, регистрируемое на рентгенограммах.

Продолжительность острого ринита зависит от иммунобиологического состояния организма и состояния слизистой оболочки полости носа. При хорошей реактивности организма, а также раннем и адекватном лечении ринит может протекать абортивно в течение 2-3 дней, а при снижении иммунитета – затянуться до 3-4 нед со склонностью к переходу в хроническую форму.

Среди осложнений острого ринита необходимо указать на нисходящий фаринголаринготрахеобронхит, воспаление околоносовых пазух, слуховой трубы, среднего уха, слезных путей, дерматит преддверия полости носа.

Острый ринит у детей протекает тяжелее и возникает чаще, чем у взрослых. В раннем возрасте имеется ряд особенностей, которые могут отягощать течение заболевания. К ним относятся узость носовых ходов, незрелость иммунных механизмов, наличие аденоидных вегетации, отсутствие навыков высмаркиваться и др., что в условиях воспаления способствует увеличению заложенности носа.

Поскольку у грудных детей процесс захватывает одновременно слизистую оболочку носа и носоглотки, любой ринит в этом возрасте следует рассматривать как ринофарингит. Для детского возраста характерна выраженная реакция организма, сопровождающаяся высокой температурой тела до 39-40 °С, могут быть судороги, реже менингеальные явления. Грудные дети не могут сосать, если у них южен нос.

После нескольких глотков молока ребенок бросает грудь, чтобы вдохнуть воздух, поэтому быстро утомляется и перестает сосать, недоедает, худеет, плохо спит. В этой связи могут появляться признаки нарушения функции желудочно-кишечного тракта (рвота, метеоризм, понос и др.).

В детском возрасте слуховая труба короткая и широкая, что также способствует распространению воспалительного процесса из глотки в среднее ухо.

Диагностика и дифференциальная диагностика не представляет трудностей. Диагноз устанавливается на основании жалоб больного, анамнеза, данных риноскопии. Необходимо помнить, что острым насморком могут начинаться острые респираторные заболевания, а воспалительный процесс в полости носа является одним из локализованных видов заболевания дыхательных путей.

Острый ринит следует дифференцировать с острым специфическим ринитом, который является симптомом инфекционного заболевания (гриппа, дифтерии, кори, коклюша, скарлатины, гонореи, сифилиса, ВИЧ-инфекции). Характерные клинические особенности и риноскопические признаки этих заболеваний будут изложены в соответствующих разделах.

Источник: http://www.eurolab.ua/otorhinolaryngology/3299/3306/26996/

Острый ринит (насморк)

ссылки Острый ринит представляет собой острое неспецифическое воспаление слизистой оболочки полости носа.Для профилактики острого ринита необходимо проводить мероприятия, направленные на повышение общей и местной сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней среды.

Большую роль в этом играет постепенное приучение организма к охлаждению и перегреванию, влажности и сухости воздуха.

Закаливание нужно проводить систематически в течение всего года в виде спортивных занятий или прогулок на свежем воздухе, водных процедур с целью тренировки терморегулирующей, а также дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

Очень важно, чтобы одежда соответствовала погоде в любое время года.Выделяют:• острый катаральный ринит (rhinitis cataralis acuta);• острый катаральный ринофарингит;

• острый травматический ринит.

В этиологии острого катарального ринита основное значение имеет вирусная инфекция. Возбудители ОРЗ обладают тропностью к слизистой оболочке верхних дыхательных путей. При проникновении их в клетки эпителия развивается локальная воспалительная реакция.

Всасывание в системный кровоток продуктов клеточного распада приводит к системным токсическим проявлениям. Ослабление местного и общего иммунитета при переохлаждении облегчает инвазию вируса и, кроме того, ведет к нарастанию патогенности сапрофитирующих в полости носа микробов, в частности стафилококков, стрептококков и др.

Воздействие переохлаждения быстрее проявляется у людей со сниженной резистентностью, особенно на фоне хронических болезней, у пациентов, ослабленных острыми заболеваниями. Морфологические изменения слизистой оболочки носа в основном соответствуют классической картине развития острого воспаления.

Эпителий и субмукозный слой инфильтрированы лимфоцитами, цилиндрический эпителий теряет реснички, в экссудате возрастает количество слизи, кавернозные пространства заполнены кровью. Под эпителием местами скапливается выпот, нередко образуются пузырьки; выявляют десквамацию эпителия и эрозии слизистой оболочки.

Развитие острого травматического насморка обычно обусловлено травмой слизистой оболочки носа инородными телами. Повреждения слизистой оболочки могут быть связаны с манипуляциями, в том числе хирургическими операциями в полости носа.

В ряде случаев причиной острого травматического насморка бывает профессиональный фактор или условия окружающей среды: частицы минеральной пыли, угля, металла, которые могут повредить слизистую оболочку носа; воздействие дыма, газа, аэрозолей.

В клинической картине острого катарального ринита выделяют три стадии, последовательно переходящие одна в другую:• сухую стадию (раздражения);• стадию серозных выделений;• стадию слизисто-гнойных выделений (разрешения).Для каждой из них характерны специфические жалобы и проявления, поэтому и подходы к лечению различны. Длительность сухой стадии (раздражения) обычно составляет несколько часов, редко 1-2 сут. Пациенты жалуются на ощущение сухости, напряжения, жжения, царапанья, щекотания в носу, часто в глотке и гортани, беспокоит чиханье. Одновременно возникает недомогание, познабливание, пациенты предъявляют жалобы на тяжесть и боль в голове, чаще в области лба, повышение температура тела до субфебрильных, реже до фебрильных значений. В этой стадии слизистая оболочка носа гиперемированная, сухая. Для стадии серозных выделений характерно нарастание воспаления, появление в носу большого количества прозрачной водянистой жидкости, пропотевающей из сосудов. Постепенно количество слизи увеличивается за счет усиления секреторной активности бокаловидных клеток и слизистых желез, поэтому отделяемое становится серозно-слизистым. Отмечают слезотечение, часто развивается конъюнктивит. Дыхание через нос становится затрудненным, продолжается чиханье, беспокоит шум и покалывание в ушах. Серозно-слизистое отделяемое полости носа содержит хлорид натрия и аммиак, оказывающие раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку, особенно у детей. В этой стадии нередко наблюдают появление красноты и припухлости кожи в области входа в нос и верхней губы. При передней риноскопии гиперемия слизистой оболочки выражена меньше, чем в I стадии. Во II стадии выявляют выраженную отечность слизистой оболочки.Стадия слизисто-гнойных выделений наступает на 4-5-й день после начала заболевания. Для нее характерно появление слизисто-гнойного, вначале сероватого, потом желтоватого и зеленоватого отделяемого, что обусловлено наличием в отделяемом форменных элементов крови: лейкоцитов, лимфоцитов, а также отторгшихся эпителиальных клеток и муцина. Постепенно припухлость слизистой оболочки исчезает, носовое дыхание и обоняние восстанавливаются и спустя 8-14 дней после начала заболевания острый насморк проходит.При остром рините умеренное раздражение распространяется на слизистую оболочку околоносовых пазух, о чем свидетельствует появление болей в области лба и переносицы, а также утолщение слизистой оболочки пазух, регистрируемое на рентгенограммах. Воспаление может переходить и на слезовыводящие пути, слуховую трубу, нижележащие дыхательные пути.В ряде случаев, при хорошем состоянии иммунитета, острый катаральный ринит протекает абортивно в течение 2-3 дней. При ослабленном состоянии защитных сил организма ринит может затянуться до 3-4 нед с тенденцией к переходу в хроническую форму. В раннем детском возрасте воспалительный процесс при остром катаральном рините часто переходит на глотку с развитием острого ринофарингита. Нередко у детей патологический процесс распространяется также на гортань, трахею и бронхи, т.е. носит характер острой респираторной инфекции. Из-за особенностей строения носа у детей заболевание может протекать тяжелее, чем у взрослых. Прежде всего следует отметить узость носовых ходов новорожденного, что в условиях воспаления усиливает заложенность носа, которая не позволяет ребенку нормально сосать грудь. У новорожденного снижена способность адаптироваться к новым условиям дыхания, он не может активно удалять отделяемое из полости носа. При развитии острого ринита ребенок после нескольких глотков молока бросает грудь, чтобы сделать вдох, поэтому быстро утомляется и перестает сосать, недоедает. Это может привести к обезвоживанию, потере массы тела, нарушениям сна. В связи с этим могут появиться признаки нарушения функций желудочно-кишечного тракта (рвота, метеоризм, аэрофагия, понос). Поскольку дышать ртом при заложенном носе легче с откинутой назад головой, можно наблюдать ложный опистотонус с напряжением родничков.

В грудном возрасте на фоне острого ринофарингита часто как осложнение возникает острый средний отит. Этому способствует распространение воспаления из носоглотки на слуховую трубу в связи с возрастными анатомическими особенностями последней. В этом возрасте слуховая труба короткая и широкая.

Инструментальные исследования

Для диагностики острого ринита используют переднюю риноскопию и эндоскопическое исследование полости носа. Острый катаральный ринит необходимо дифференцировать от острого специфического ринита – симптома инфекционного заболевания (грипп, корь, дифтерия, коклюш, сифилис, гонорея). Также острый ринит необходимо отличать от вазомоторного ринита (нейровегетативный или аллергический), острого синусита и обострения хронического синусита. Каждое из инфекционных заболеваний имеет характерную клиническую картину, на которую и следует опираться в диагностике. Острый ринит в этих случаях считают специфичным симптомом основного заболевания. При дифференциальной диагностике нужно иметь в виду, что обострения хронического ринита и хронического воспаления околоносовых пазух имеют во многом общую симптоматику с острым неспецифическим катаральным ринитом. Анамнез и рентгенологические методы исследования в этих случаях помогут правильно поставить диагноз.Абортивному течению острого насморка в первые дни можно способствовать, применяя тепловые, отвлекающие и потогонные процедуры. Назначают горячую общую или ножную (ручную, поясничную) ванну, сразу после которой больной выпивает горячий чай и вслед за этим принимает внутрь 0,5-1,0 г растворенной в воде ацетилсалициловой кислоты или 1,0 г парацетамола. Затем больному следует лечь в теплую постель, закутавшись в одеяло. С целью воздействия на нервно-рефлекторные реакции в области носа применяют также ультрафиолетовое облучение подошв ног (в эритемных дозах), горчичники на икроножные области, ультрафиолетовое облучение, УВЧ или диатермию на нос и др. Все эти средства в основном проявляют свое действие в I стадии острого ринита, однако могут оказать благотворное влияние и во II стадии.Медикаментозное лечение имеет определенные различия у детей и взрослых. У грудных детей при остром ринофарингите важнейшей задачей лечения с первого дня заболевания считают восстановление носового дыхания на периоды кормления грудью, что не только позволяет обеспечить нормальное питание, но и противодействует распространению воспаления на слуховые трубы и среднее ухо, а также на нижележащие отделы дыхательных путей. С этой целью необходимо перед каждым кормлением отсасывать баллончиком слизь из обеих половин носа ребенка. Если в преддверии носа есть корки, их осторожно размягчают маслом сладкого миндаля или оливковым маслом и удаляют ватным шариком. За 5 мин до кормления в обе половины носа вливают по 2 капли сосудосуживающего вещества: 0,01-0,02% раствора эпинефрина и по 2 капли 1% раствора борной кислоты (можно вместе). Между кормлениями в каждую половину носа вливают по 4 капли 1% раствора колларгола* или протеината серебра 4 раза в день. Это вещество, обволакивая слизистую оболочку носа и частично глотки, оказывает вяжущее и противомикробное действие, что уменьшает количество отделяемого и благотворно влияет на течение заболевания. Можно применять и 20% раствор альбуцида. У взрослых главной задачей лечения в I стадии ринита считают предотвращение инвазии вируса и его репликации в эпителиальных клетках слизистой оболочки носа за счет активации неспецифических факторов местной защиты (мукоцилиарный транспорт, секреторные антитела, иммунокомпетентные клетки и т.д.) и применения противовирусных препаратов.

Тем не менее основным средством лечения ринита во II стадии, как, впрочем, и в остальных, считают сосудосуживающие средства:• агонисты cij-адренорецепторов (фенилэфрин);• агонисты а2-адренорецепторов (ксилометазолин, нафазолин, оксиметазолин);• агонисты а,р-адренорецепторов (эпинефрин);• препараты, способствующие выделению норадреналина (эфедрин);• средства, предотвращающие утилизацию норадреналина (кокаин).Следует особо отметить более благоприятный профиль безопасности фенилэфрина при применении в рекомендуемых дозах по сравнению с другими деконгестантами. Фенилэфрин, обладая мягким сосудосуживающим эффектом, не вызывает значительного уменьшения кровотока в слизистой оболочке носа, поэтому его лечебный эффект менее выражен и менее продолжителен. Более выраженным терапевтическим эффектом по сравнению с другими сосудосуживающими препаратами обладают производные оксиметазолина. Более длительный эффект агонистов а2-адренорецепторов объясняют их замедленным выведением из полости носа вследствие уменьшения кровотока в слизистой оболочке. При этом для практического применения более удобны препараты, выпускаемые в виде назальных спреев, которые позволяют уменьшить общую дозу вводимого препарата за счет более равномерного его распределения на поверхности слизистой оболочки.Кратковременные курсы лечения местными сосудосуживающими средствами не приводят к функциональным и морфологическим изменениям в слизистой оболочке носа. Длительное (свыше 10 дней) использование этих средств может стать причиной назальной гиперреактивности, изменения гистологического строения слизистой оболочки, т.е. вызвать развитие медикаментозного ринита. При необходимости лучше заменить сосудосуживающие капли вяжущими препаратами (3% раствор колларгола* или протеината серебра, которые используют так же, как капли).Допустимо применение системных сосудосуживающих средств (фенилэфрин, фенилпропаноламин, эфедрин, псевдоэфедрин).

В III периоде острого ринита ведущую роль играют вирусно-микробные ассоциации – следовательно, в лечении на первый план выходят местные антибактериальные препараты. При рините применяют преимущественно препараты для местного введения.

Используются инсуффляции сульфаниламидных препаратов, можно в смеси с порошком антибиотика; возможно применение 20% раствора альбуцида. Хорошие результаты дает применение мупирацина в виде назальной мази (2-3 раза в сутки).

Используют фрамицетин* (в виде назального спрея 4-6 раз в сутки), полидекса с фенилэфрином* спрей (содержит дексаметазон, неомицин, полимиксин В), бактериостатический антибиотик фузафунгин* (4 раза в день) и многие другие препараты.

Эффективно промывание полости носа теплым 0,9% раствором хлорида натрия с добавлением антисептических средств, например мирамистина*, диоксидина*, октенисепта* и др. (так называемый назальный душ).

Больных острым ринитом необходимо признать временно нетрудоспособными. При этом нужно учитывать профессию. Больных, работа которых связана со сферой обслуживания, пищевыми продуктами, а также с чтением лекций, пением или с неблагоприятными условиями труда, во время острого насморка обязательно нужно освободить от работы сроком до 7 дней.Прогноз при остром катаральном рините у взрослых, как правило, благоприятен, хотя в редких случаях возможен переход инфекции из носа в околоносовые пазухи или на нижележащие отделы дыхательных путей, особенно у людей, склонных к легочным заболеваниям. Часто повторяющийся острый процесс может перейти в хроническую форму. В грудном возрасте острый назофарингит всегда опасен, особенно для ослабленных детей, предрасположенных к различным легочным, аллергическим и другим осложнениям. У детей старшего возраста прогноз обычно благоприятен. Лоры (отоларингологи) в Москве

Источник: https://vse-zabolevaniya.ru/bolezni-otorinolaringologii/new/ostryj-rinit-nasmork.html

1. Этиология, патогенез и клинка вазомоторного ринита

Главная / Лекции 5 курс / ЛОР-болезни / Лекция 11. Вазомоторный ринит / 1. Этиология, патогенез и клинка вазомоторного ринита

Различают две формы вазомоторного ринита: аллергическую и нейровегетативную.

Этиология аллергической формы: аллерген — вещество, к которому имеется сенсибилизация организма. Попадание вещества на слизистую верхних дыхательных путей и всасывание его немедленно вызывают приступ ринита.

Этиология нейровегетативной формы: органические и функциональные изменения нервной системы, расстройства эндокринной функции.

Аллергический ринит:

- сезонная форма связана с пыльцой цветущих растений, часто называется сенным насморком, сенной лихорадкой. Повторяется ежегодно в одно и то же время в период цветения какого-то одного, а иногда и нескольких растений. Длительные и многократные обострения ринита с нарушением вазомоторных механизмов слизистой оболочки носа способствуют переходу сезонной формы заболевания в постоянную, однако в этом случае в период цветения растения, пыльца которого является основным аллергеном, течение заболевания приобретает более тяжелый характер;

-

постоянная форма обусловлена различными веществами (аллергены), с которыми человек постоянно контактирует (домашняя пыль, шерсть животных).

В диагнозе аллергического ринита учитываются сведения из анамнеза о непереносимости тех или иных веществ, данные аллергологического исследования, клиническая и риноскопическая картины.

Нейровегетативная форма вазомоторного ринита в своей основе содержит нарушение нервных механизмов, обусловливающих нормальную физиологию носа, в результате чего обычные раздражители вызывают гиперергические реакции слизистой оболочки носа.

В анамнезе заболевания и при специальном аллергологическом исследовании не обнаруживается этиологическая роль каких-либо веществ-аллергенов.

Клиника. Основные симптомы обеих форм вазомоторного ринита:

- пароксизмальное чиханье — связано с появлением зуда в носу, а иногда и в полости рта и глотки;

- носовая гидрорея — отделимое бывает обильным, водянистым или слизистым;

-

затруднение носового дыхания — обусловлено набуханием слизистой оболочки, в основном нижних и средних носовых раковин

Риноскопические признаки обеих форм вазомоторного ринита: отечность и бледность слизистой оболочки, сизые (синюшные) или белые пятна на ней.

Аллергическая форма характеризуется увеличением количества эозинофилов в крови и появлением их в носовой слизи, хотя выраженность этих признаков вариабельна.

Общее состояние при вазомоторном рините существенно не страдает, однако в большей или меньшей степени выраженное отделяемое из носа, постоянное затруднение носового дыхания, гипосмия, довольно тягостны, ухудшают самочувствие, нарушают трудоспособность.

Далее по теме:

- 2. Лечение вазомоторного ринита

Источник: http://www.medkurs.ru/lecture5k/lor/lr11/6612.html

Этиология и развитие ринита

Ринит (насморк) – воспалительное заболевание, которое развивается в слизистой оболочке полости носа. Часто бывает, что ринит служит лишь признаком болезни. К примеру, насморк, который образовывается при инфекционном заболевании или в результате механического воздействия.

Ринит бывает двух типов: острый и хронический. Возникает обычно на фоне различных инфекций, при ослабленном иммунитете либо из-за переохлаждения организма.

На развитие заболевания сильно влияют наличие аллергии либо предрасположенности к ней и наследственные болезни.

Если игнорировать лечение ринита, то болезнь может перейти в хроническую форму, что приводит к ухудшению дыхания и негативно действует на работу легких и сердца.

Носовая полость выполняет такие задачи, как согревание, увлажнение и очищение воздуха, который поступает в легкие.

При развитии воспалительного процесса на слизистой носа, в кровеносных сосудах, которые питают слизистую, кровообращение нарушается и наблюдается застой крови.

Происходит отек слизистой, что значительно усложняет носовое дыхание. В итоге образуется большое количество выделяемого секрета из носа.

От чего появляется ринит и что это такое?

Также его появление часто фиксируется на фоне других инфекционных болезней, таких как грипп, корь, скарлатина, дифтерия и других. Некоторые из видов ринита способны вызвать химические и механические воздействия.

Причины ринита могут быть следующие:

- Проживание в условиях плохой экологии.

- Работа, связанная с вредным производством.

- Вегетососудистая дистония – расстройство вегетативной нервной системы.

- Наличие кист и полипов в носу.

- Имеются нарушения в сердечно-сосудистой системе, в кровообращении.

- Имеются достаточно серьезные болезни почек, печени и легких.

- Механические повреждения или ожоги слизистой носа.

- Агрессивная реакция организма на воздействие разнообразных аллергенов.

- Развитие различных болезней, связанных с пазухами носа (например: гайморит, аденоидит, синусит и другие).

Ринит аллергического характера возникает благодаря особенностям слизистой носа у человека, при повышенной чувствительности к каким бы то ни было раздражителям и аллергенам.

Симптомы заболевания

Симптоматика сильно зависит от классификации и стадии ринита. Признаки могут колебаться от сухости и болевых ощущений в носу до гнойных выделений. Хронические формы характеризуются наличием головных болей, сонливостью, общим недомоганием, ухудшением сна, зачастую проявляется храп.

Главные признаки острого ринита у взрослых:

- Значительное снижение либо невозможность осуществления носового дыхания.

- Чихание и заложенность носа.

- Снижение слуха в разной степени.

- Глаза начинают слезиться.

- Больной хорошо чувствует, что слизистая сильно пересохла, появляется зуд.

- В ходах носа появляются корки.

- Головные боли.

- Возникновение слизистых отделений из носа (при гнойной форме выделения более вязкие).

- Значительное снижение или полная утрата обоняния.

Признаки хронических ринитов зависят от факторов, которыми они были вызваны. Даже при заложенном носе не обязательно наблюдаются выделения, как это происходит при острой форме ринита. Температура тела в хронических формах повышается достаточно редко, однако чувствуется общее недомогание, которое определяется такими симптомами:

- Снижение качества сна.

- Снижение аппетита.

- Ухудшение работоспособности.

- Значительное ослабление обоняния.

Острые формы, как и хронические, требуют лечения.

Диагностика ринитов проводится на основе признаков и жалоб пациента, но в каждом отдельно взятом случае нужно их отличать от специфического насморка, которые являются признаками таких инфекций как грипп, дифтерия, коклюш, гонорея, сифилис, скарлатина и других.

Для дополнительных исследований отоларинголог проводит риноскопию – осмотр носовой полости, для того, чтобы правильно определить вид заболевания. Если есть хоть малейшее подозрение на возникновение осложнений, проводится рентген пазух носа, легких, среднего уха.

Также необходимо пройти консультацию у пульмонолога, окулиста, инфекциониста. Правильно поставленный диагноз дает возможность определить, как вылечить ринит у каждого пациента отдельно.

Риниты: классификация, виды и стадии

Существует следующая классификация ринита:

- Острый ринит.

- Хронический ринит.

При остром рините на начальной стадии (сухая), длительность которой около двух дней, наблюдается сухость во рту, першение в горле, наличие головной боли, покраснения в носу, выделений не наблюдается.

На второй стадии ринита (серозная стадия) наблюдается большое количество жидких выделений из носа. Развивается отек и покраснение слизистой. Дышать носом становится тяжело, присоединяется слезотечение.

Важно знать! Врачи ошарашены! Частые простуды, зеленые сопли – все это результат интоксикации организма паразитами. Добавляйте в воду несколько капель… Читайте далее –>

Спустя пять дней начинается третья – серозно-гнойная. Образуются слизистые, желтоватого цвета выделения из носа. Обычно через семь дней количество выделений значительно снижается и дыхание носом облегчается.

Если больной получает адекватное лечение, то воспалительный процесс прекращается спустя три дня. Если же лечение отсутствует, а насморк не проходит более трех недель, сильно возрастает риск перехода болезни в хроническую форму. При развитии бактериальной инфекции образуется бактериальный вид ринита. Если воспалительный процесс идет по всей слизистой, то получает развитие катаральный ринит.

Основные виды ринита:

-

Гормональный ринит. Возникает обычно у беременных женщин, поскольку в организме очень сильно изменяется гормональный фон, поэтому и образуются некие процессы, которых раньше не было. Один из этих процессов и есть гормональный ринит. Его появление не связано с простудным заболеванием, зачастую его так и называют «насморком беременных».

Признаки такие же, как у обычного насморка, только связаны они с увеличенным количеством женских гормонов. Редко возникает в первые три месяца беременности. Отличительная его черта – длительность, может наблюдаться у женщины до самых родов.

- Бактериальный ринит. Образуется от бактериальной инфекции и фактором возникновения зачастую служит переохлаждение или слабый иммунитет. При рините такого вида наблюдаются зелено-желтые выделения из носа. Лечение при рините обязательное, так как затяжные симптомы ведут к распространению воспаления, и возникает угроза к появлению достаточно серьезных осложнений.

-

Вазомоторный ринит. Включает в себя две формы:

- Атопический ринит (аллергический). Происходит, как аллергическая реакция на раздражитель, выражается чиханием, ухудшением носового дыхания, слизистыми выделениями из ходов носа. Его также иногда называют сезонным;

- Нейровегетативная форма. Получает развитие такой ринит у взрослых при нарушениях вегетативной или эндокринной системы.

К хронической форме относятся гипертрофический, атрофический и катаральный ринит.

Гипертрофическую форму определяют по разрастанию соединительной ткани в носу.

Вызывают развитие наличие аденоидов, синуситы, тонзиллиты в хронических формах, постоянное воздействие химических раздражителей, гипертония и увлечение алкогольными напитками. Сопровождают недуг постоянная заложенность носа, головные боли.

Ухудшается слух и чувство обоняния, голос становится более охрипшим. При проведении риноскопии видны сужения ходов носа. Носовые раковины слегка увеличены.

Атрофический ринит характеризуется атрофией слизистой носа, которая, вследствие поражения, не может функционировать и выполнять свои задачи.

В наиболее запущенных ситуациях распространение патологии идет на костную ткань, что становится причиной истощения и разрушения кости.

Развитие болезни достаточно медленное, поэтому пациенты часто пускают ее на самотек, игнорируя лечение, не задумываясь, какие могут быть последствия.

Признаки болезни доставляют много неудобств не только самому больному, но и окружающим людям.

Слизистая носа сильно истощается, количество, количество кровеносных сосудов уменьшается, а реснички эпителия отмирают, по этим причинам слизь перестает выделяться, носовые ходы пересыхают, на поверхности эпителия собирается пыль, микробы, отмершие клетки эпителия. Начинается быстрое развитие бактерий.

Поскольку клетки эпителия отмирают, то ухудшается поступление питательных веществ по кровеносным сосудам. Это собственно и вызывает атрофию (с греческого переводится, как голодание). Слизистая отмирает и не имеет способности восстанавливаться. Как ринит лечить в такой ситуации не вызывает сомнения – только хирургическое вмешательство.

Атрофический ятрогенный ринит часто возникает благодаря неверно произведенной резекции раковин носа. Помочь уже ничем нельзя, но для облегчения состояния назначаются солевые орошения и лечение антибиотиками местного назначения.

Катаральный ринит проявляет себя покраснениями и отеками слизистой, значительно усложняет носовое дыхание, выделения слизистые с добавками гноя.

Зачастую катаральный ринит приводит к значительному снижению обоняния. Когда больной лежит, пещеристые тела носовой полости заполняются кровью.

Катаральный ринит обладает отличительной чертой – реагирование на сосудосуживающие препараты, которые снижают объем раковин.

Лечение и профилактика ринита

Что такое ринит знают многие, но как быстро вылечить его в домашних условиях – далеко не все.

Острая форма без осложнений лечится дома, чем лечить ринит определяется от степени воспалительного развития. Взрослым назначаются препараты для устранения симптомов, а также антибиотики для снижения воспалительных процессов. При бактериальном насморке активно применяются препараты с антисептическим действием, которыми промывают и очищают слизистую носовой полости.

Если развитие ринита самостоятельное, а не на фоне других респираторных заболеваний, то лучше провести следующую терапию:

- в один стакан кипяченой воды добавить одну чайную ложку соли, полученный раствор остудить и им промывать полость носа несколько раз в день;

- сделать ванночку для ног: на три литра горячей воды добавить две столовые ложки горчичного порошка (такой способ хорошо помогает при заложенности носа, облегчает дыхание).

Необходимо увеличить употребление горячих напитков (чай, мед с молоком). Если температура тела больше 38°С, то нужно принимать жаропонижающие препараты. Только при этом необходимо помнить, что при повышении потливости способны развиваться осложнения, что только усугубит протекание заболевания, организм хуже борется с инфекцией.

Как лечить ринит медикаментозными препаратами определяет врач, чаще всего назначаются следующие:

- Сосудосуживающие – эти препараты помогают снимать отечность слизистой и облегчают носовое дыхание. Их использование не должно превышать десять суток, так как возрастает риск перехода насморка в вазомоторную форму.

- Антигистаминные средства (Аллергодил, Кларетин, Супрастин, Тавегил и другие) применяются для остановки аллергических реакций.

- Антибактериальные средства назначаются при бактериальных инфекциях, наиболее популярный – Биопарокс.

- Растворы и мази для увлажнения слизистой: Маример, Физиомер, Аква-Марис.

- Антисептики для промывания: Фурацилин, солевые растворы.

- Витамины и препараты для повышения иммунитета.

При обострении хронической формы назначается то же лечение, что и при острой форме (сосудосуживающие препараты, антибиотики, антисептики). Также назначаются вяжущие препараты: Протаргол, Колларгол по 5 капель три раза в сутки.

Назначаются физиопроцедуры:

- Солевые и грязевые электрофорезы.

- Ультравысокочастотная терапия.

- Специальные дыхательные упражнения.

- Ингаляции.

Очень хорошо себя зарекомендовали ингаляции небулайзером – специальный медицинский прибор для проведения ингаляций, которые можно проводить даже новорожденным.

Такой аппарат мелко разбрызгивает лекарственные препараты по дыхательным путям.

Существует несколько видов небулайзеров:

- Компрессорный. Распыление лекарств происходит благодаря сильному потоку воздуха. Не нашел применения у маленьких пациентов из-за сильного шума.

- Ультразвуковые. Ингаляция производится благодаря ультразвуковым волнам, которые бесшумно распыляют препарат.

- Меш-небулайзер. Новейший прибор, где разбивание препарата происходит в специальной мембране.

При проведении ингаляций нельзя применять препараты с добавлением эфирных масел, так как они способны закупорить маленькие просветы бронх, что в результате приведет к масляному воспалению легких.

Профилактика ринита включает в себя следующие меры:

- Оберегать себя от простудных болезней.

- При первых признаках проконсультироваться с врачом.

- Обеспечить здоровое питание, где присутствуют овощи и фрукты.

- Регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещения.

- Избегать сквозняков и не пить очень холодную воду.

- Проводить закаливания, заниматься спортом.

Если соблюдать эти несложные правила, то в будущем не надо будет задаваться вопросом: как быстро вылечить насморк.

Поделись в социальных сетях:

Источник: https://betbupehap.ru/health/2712-jetiologija-i-razvitie-rinita.html